大手建設会社の工事受注額の推移

| (注) | 対象企業:日建連法人会員(1990年度は59社、2002年度~2011年度は48社、2012年度からは97社、2018年度からは95社、2021年度は94社、2022年度は93社、2023年度からは92社で集計) |

|---|

| 資料出所: | 日建連「受注実績調査」 |

|---|

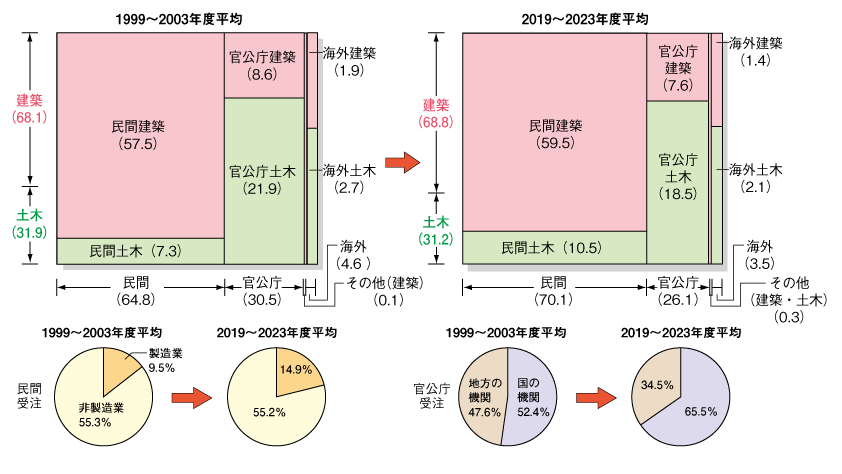

大手建設会社(日建連法人会員企業)の受注額は、リーマンショックを契機とした急激な景気悪化の影響で2008年度以降は大幅減となり、2010年度には9.3兆円とピーク時(1990年度26.7兆円)の約35%にまで減少した。

その後、東日本大震災の復旧・復興需要、民間建設投資の回復により増加に転じ、2014年度以降15~16兆円台で推移していたが、2023年度18.3兆円、2024年度には19.3兆円と大幅に増加した。

2025年7月更新