- ホーム>

- 総合>

- 時間外労働上限規制対応>

- 会員限定コンテンツ

会員限定コンテンツ

時間外労働上限規制に関する質疑応答(2024年2月)

時間外労働上限規制に関する厚生労働省との質疑応答 2024.2(全文)

時間外労働上限規制に関する厚生労働省との質疑応答 2024.2(要旨)

時間外労働上限規制に関する厚生労働省との質疑応答2024.2(要旨)

当要旨は、2024年2月13日の労働委員会職場環境部会と厚生労働省労働条件政策課長との質疑応答を取り纏めたものにつき、詳細については全文記載の質疑応答を必ず確認すること。

【36協定の起算日①】

Q1:

各事業場(本支店・工事事務所)で締結する36協定について、全社一律で年度単位で締結することは問題ないでしょうか。

A1:

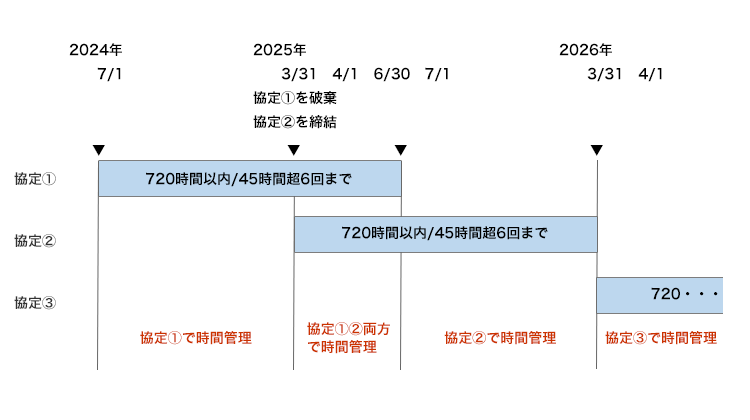

時間外労働の上限規制の適用後は、その実効性を確保する観点から、対象期間の起算日の変更を行うことは原則認められないが、各事業所でバラバラである起算日を全社で統一する等、やむを得ない事情がある場合に、対象期間の起算日を伴う36協定の破棄、再締結を行うことは差し支えない。

ただし、この場合であっても、新たに締結した36協定を遵守することに加え、当初の36協定の対象期間における①年の延長時間及び②限度時間(1か月45時間など)を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守する必要がある。

【36協定の起算日②】

Q2:

作業所に人を配置する前に36協定を提出した場合であっても、対象期間の起算日を36協定提出日からとしても差し支えないでしょうか?

A2:

当該作業事務所に配置が見込まれる者の中に、使用者に該当する者がおり、また、配置予定の労働者(管理監督者に該当する者を除く)の中から労働者代表が適正に選出されるなど、36協定を適切に締結することができる場合には、当該36協定の起算日が実際の人員配置よりも前であっても差し支えない。

【36協定の有効期間の終了日】

Q3:

あと1年未満で完成する工事事務所等において、有効期間を1年未満とする36協定を締結することは可能か。

A3:

36協定には、対象期間と有効期間(詳しくは全文版参照)を定める必要があり、対象期間は1年に限られることから、有効期間についてもそれに合わせて、原則的には1年としていただきたい。

残りの工期が少ない場合には、有効期間が1年に満たない36協定を締結することも考えられるが、有効期間が1年に満たない36協定においては、複数月平均80時間以内などの上限規制に留意して有効期間中の延長時間を定める必要がある。

【JV工事における36協定の取り扱い】

Q4:

JV(共同企業体)での施工案件について、36協定は構成会社ごとで締結することは問題ないでしょうか。

A4:

構成会社ごとに36協定を締結 する必要がある。当該JV工事作業所に使用者が配置されていない構成会社は、直近上位である支店の36協定を適用させることとなる。

【特別条項の発動手続き①】

Q5:

使用者側から労働者代表側へ特別条項の発動を通達する際の様式として、最低限必要な事項は何でしょうか。

A5:

発動手続きについては様式や必要最低限の事項は特になく、各事業場で定めた36協定の中で、協議の対象やその方法をしっかり行ってほしい。但し36協定の内容に従いしっかりした労務記録が残るように管理して頂きたい。

【特別条項の発動手続き②】

Q6:

特別条項発動時に、発動事由を明示する必要はありますか。

A6:

特別条項の発動にあたって、特別延長の事由の明示は必要。 例えば、工期ひっ迫は特別延長の事由になり得るが、特別条項は臨時的な措置であり、年間で最長6か月までに限られる。工期がひっ迫しているからと言ってそれ以上長期にわたることはできず、もし年間6か月を超えて特別条項を適用した場合には、法違反となる。

【特別条項の発動手続き③】

Q7:

1名の労働者が2か月連続で月45時間超の勤務が必要となった場合、特別条項の発動手続きは初月だけではなく、初月・翌月とも行わなければならないでしょうか。また、発動手続きは月45時間超・年間360時間超それぞれについて行わなければならないでしょうか。

A7:

特別条項の発動にあたっては、1回あたりの期間を1か月以内とし、質問の事例のような場合には、月45時間超の手続きを毎月行っていただきたい。 また、年360時間を超えるタイミングでも手続きが必要となる。

【特別条項の発動手続き④】

Q8:

特別条項の発動を労働者代表と協議または通告するにあたり、対象となる労働者の個人名を特定しなければならないでしょうか。

A8:

法的には個人名の特定を義務付ける規定はない。

繁忙時に現場の皆で残業するような場合には特定の個人ということではないだろうし、一方で、オフィスワーカー等で特定の担当者に業務が集中する場合などは個人を特定した方が望ましいケースもあると思われるが、特定しないことで、直ちに違反や指導対象になるものはない。

【監督指導時のポイント】

Q10:

2024年4月以降に、どういったポイントで監督指導する方針でしょうか。

A10:

長時間労働に関する監督指導のポイントは、大きくは以下の4点である。

①36協定の締結状況

②労働時間の把握状況

③時間外・休日労働の実績

④長時間労働者に対する健康障害防止対策

(法139条の解釈)

Q12/13:

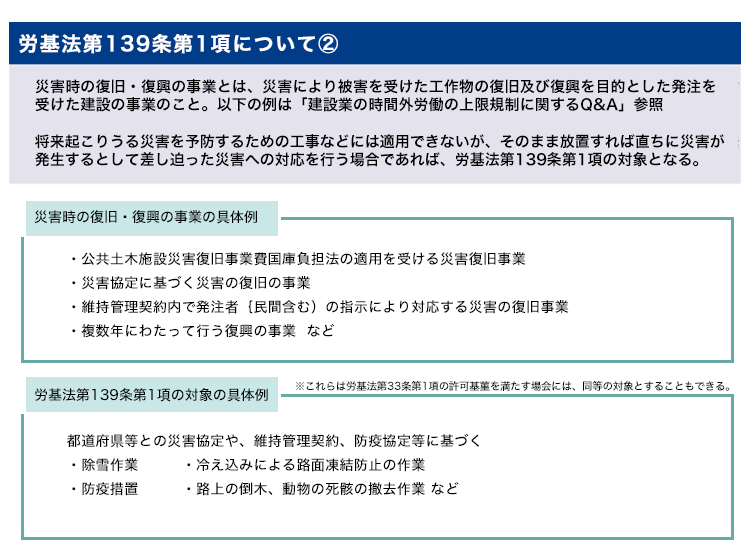

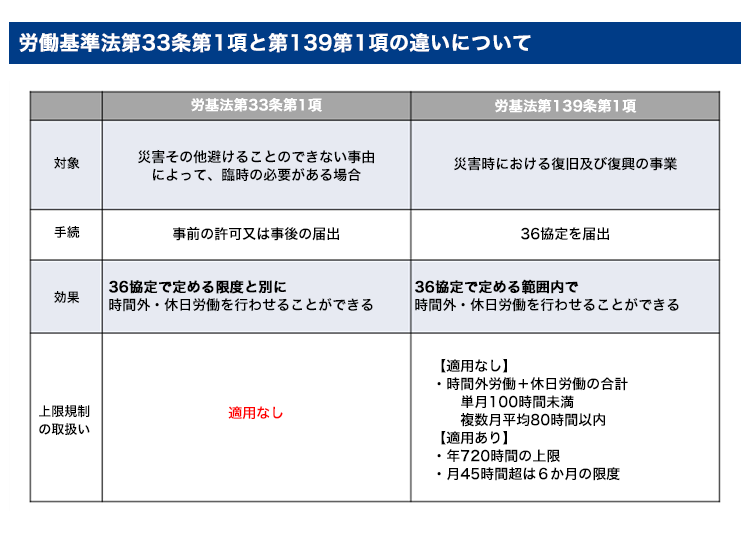

労働基準法第139条第1項に、「災害時における復旧及び復興の事業」とありますが、これは具体的にどういったものを指すのでしょうか。また、労働基準法第139条と労働基準法第33条はどのような違いがあるのでしょうか。

A12/13:

下表のとおり

時間外労働上限規制に関する質疑応答(2022年11月)

時間外労働上限規制に関する厚生労働省との質疑応答 2022.11(全文)

時間外労働上限規制に関する厚生労働省との質疑応答 2022.11(要旨)

当要旨は、2022年11月10日の労働委員会職場環境部会と厚生労働省労働条件政策課長との質疑応答を取り纏めたものにつき、詳細については全文記載の質疑応答を必ず確認すること。

- ①「(原則)年360時間以内、(特別条項)年720時間以内」

- ②「(原則)月45時間以内、(特別条項)月45時間超は年6回まで」

- ③「単月100時間未満」(休日労働をカウントに含む)

- ④「複数月(2~6か月それぞれの平均)80時間以内」(休日労働をカウントに含む)

時間外労働上限規制の条件

【特別条項適用の条件】(労働基準法第36条関連)

Q1:

36協定の特別条項について、「通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできるだけ具体的に定める」とありますが、工期対応などで特別条項を発動することは認められますか?

A1:

一般的には、「工期対応による、その業務量の大幅な増加」は、特別条項の事由として認められうる。

【事業場異動時の上限時間の解釈】(労働基準法第36条関連)

Q3:

短工期の作業所や部門間異動など、1年に満たない期間で事業場(部門)を異動する者の36協定上の年間労働時間は、異動の都度リセットされますか?

A3:

- 異なる36協定の事業場に異動した場合は、①と②の条件は異動時にリセットされる。

- 36協定が同一の事業場の異動は、指揮命令者が異なる部署間の異動でもリセットされない。

- 異なる36協定の事業場に異動しても、③と④の条件はリセットされない

【「災害その他避けることができない事由によって臨時の必要があるとき」の運用、解釈】(労働基準法第33条関連)

Q14:

災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合の労働時間については、上限規制対象の労働時間から除外されますか?

A14:

災害その他避けることができない事由によって臨時の必要があるときの労働時間は、届出によって、①~④のカウント外となる。

Q9:

災害その他避けることができない事由には、風水害の事前の対応も含まれるとありますが、台風待機も対象になりますか?

A9:

一般的には、台風待機も対象となり得る。

Q10:

例えば海の現場で、突然台風みたいな状態になって、波の高さが基準を超え、海に出ないよう港湾局から言われる場合の待機時間は、災害その他避けることができない事由になりますか?

A10:

突発的な自然条件により待機する場合も、絶対に認められないとは考えていないが、個別判断であり、監督署に要相談。

Q11:

電力需要、交通インフラに関わる国策プロジェクトで、緊急性のある工期が設定されているプロジェクトは、災害その他避けることができない事由になりますか?

A11:

緊急性のある国策プロジェクトについては、発注者が官公庁だからとか国策だからという理由では対象とはならない。緊急性の内容によって判断され、個別判断であり、監督署に要相談。

【フレックスタイム制適用の解釈】(労働基準法第32条)

Q16〜19:

工事現場では、朝礼には誰かは参加しなければなりませんが、工夫により工事に従事する従業員にフレックスタイム制の導入の余地はありますか?

A16〜19:

- フレックスタイム制の適用は、始業・終業時刻を働く人の決定に委ねていることが前提。

- 一つの事業場で、フレックスタイム制の「適用者グループ」と「非適用者グループ」に分けることが可能。個人が月によって適用グループを変更することも可能。但し、制度の濫用と解されないよう、制度の趣旨を踏まえた運用となるよう留意のこと。